07.03.2023 | Blog

Sozialverträgliche Mobilität - alle Menschen profitieren

Die Klimawandelfolgen sowie die Energieversorgungslage zeigen, dass ein „Weiter so“ im Verkehrssektor weder aus sozialen noch aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten möglich ist. Doch im politischen Diskurs existiert die Erzählung, dass die Mobilitätswende unter sozialen Gesichtspunkten problematisch sei. Das Gegenteil ist der Fall. Die Mobilitätswende ist gerade auch aus sozialen Gründen notwendig. Bei einer sozialverträglichen Verkehrs- und Stadtplanung und dem Schutz des Klimas handelts es sich nicht um eine Entweder-oder-Frage: soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Fairness bei den Mobilitätskosten gehen Hand in Hand miteinander.

Direkte und indirekte Folgen des Pkw-Verkehrs

Das heutige Verkehrssystem trägt zur sozialen Ungleichheit bei, verursacht Klimaschäden, erhöht den Flächenverbrauch, sorgt für Luft- und Lärmbelastungen und führt somit zu gesundheitlichen Schäden. Trotz einer zunehmenden Sensibilisierung für Klimaschutz ist die Pkw-Dichte in Deutschland so hoch wie nie zuvor. So ist auch der CO2-Ausstoß des Personenverkehrs seit 1995 nicht gesunken, obwohl die Fahrzeuge energieeffizienter geworden sind und der Verkehrssektor stellt mit 20 Prozent aller CO2-Emissionen den drittgrößten Verursacher von Treibhausgasemissionen dar.

Doch warum ist das Verkehrssystem nicht nur klimaschädlich, sondern auch sozial und ökonomisch ungerecht?

Dies liegt zunächst darin begründet, dass in unserem Verkehrssystem und durch die herrschende politische Landschaft nicht das Verursacherprinzip von extern verursachten Kosten greift. Autofahrende kommen für den Großteil der gesellschaftlichen Kosten, die sie verursachen, nicht selbst auf, sondern diese werden gesamtgesellschaftlich getragen – auch von Menschen, die keinen Pkw besitzen. Dies zeigt sich bereits auf kommunaler Ebene etwa bei den Parkgebühren. Diese standen bisher meist in einem drastischen Missverhältnis zu den Kosten für Herstellung und Unterhalt, die aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden müssen. Wie Parkgebühren sozial gerecht werden, stellen wir in unserem Blogbeitrag: Sozial gerechte Parkgebühren näher dar.

Doch auch die Kosten durch gesundheitliche Schäden aufgrund von Lärm- und Luftbelastungen, die ökologischen Folgen des hohen Flächenverbrauches und Versiegelungsgrades oder die Klimawandelfolgen durch Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen werden von der Gesellschaft, künftigen Generationen und anderen Räumen getragen. Oft leiden unter einigen der Folgen des Straßenverkehrs wie Luftverschmutzungen und Lärmbelastungen besonders Menschen, die sozioökonomisch schlechter gestellt sind, da sie häufig in günstigeren, jedoch verkehrsbelasteten Wohnlagen leben. Der erhöhten Luft- und Lärmbelastung an starkbefahrenen Straßen ist also nicht unbedingt die autofahrende Person ausgesetzt, sondern die Anwohner*innen, die sich mitunter keinen Pkw leisten können und zum geringsten Teil zu Belastungen durch den Motorisierten Individualverkehr (MIV) beitragen.

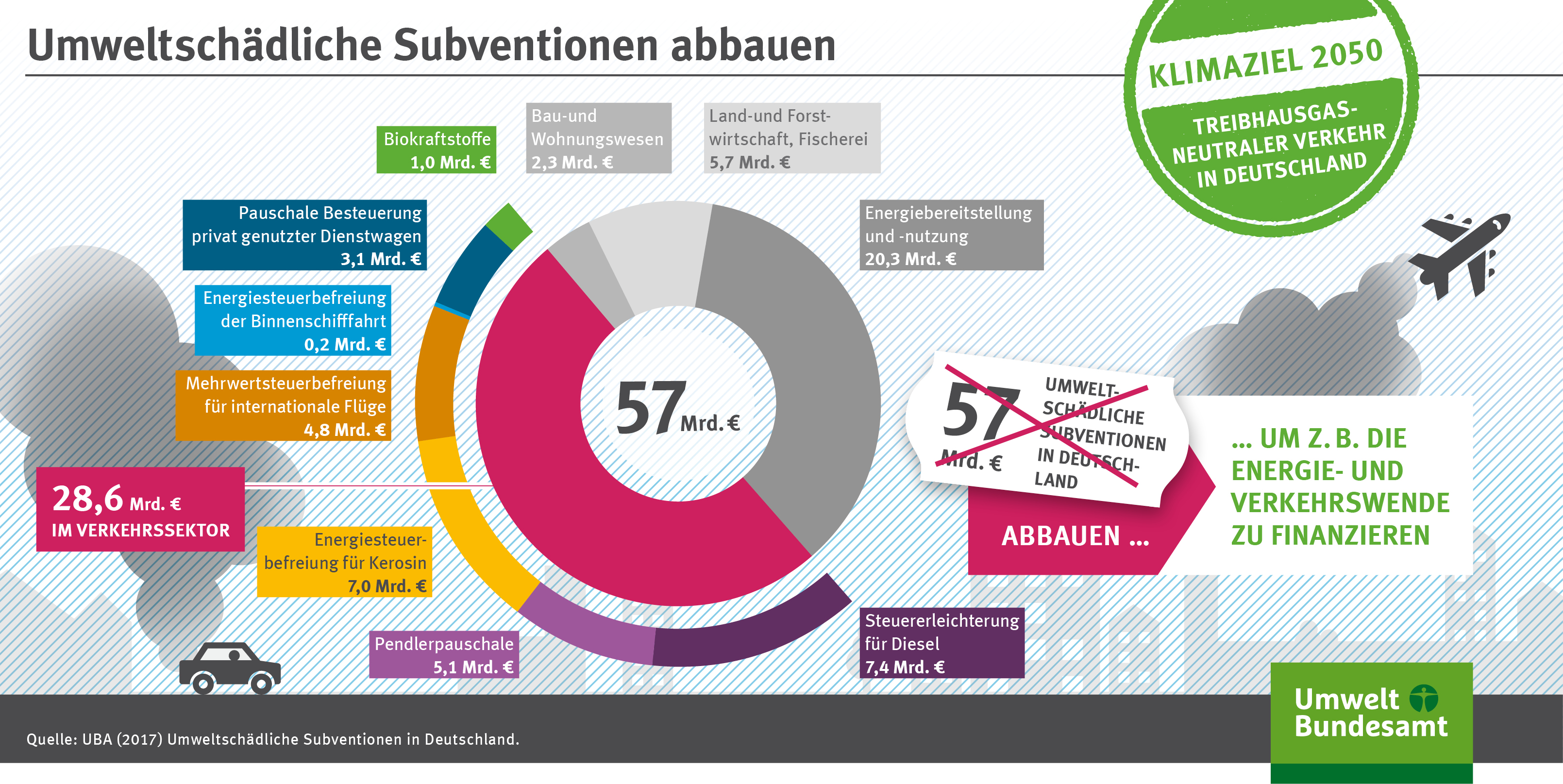

Der Verkehrsforscher Udo Becker nennt als einzigen Weg zu einem nachhaltigen Verkehrssystem die Darstellung der Kostenwahrheit. Dies beinhaltet ebenfalls den Wegfall von klimaschädlichen Subventionen im Verkehrssektor. Das Umweltbundesamt geht in seiner Publikation „umweltschädliche Subventionen in Deutschland“ näher auf die klimaschädlichen Subventionen wie Dienstwagenprivileg, Entfernungspauschale und Energiesteuervergünstigung für Dieselfahrzeuge im Verkehrssektor ein. Diese politische Landschaft der Subventionen unterstützt nicht nur ein klimaschädliches Verkehrssystem, sondern auch ein sozial ungerechtes. Schließlich verschleiern die Subventionen die gesamtgesellschaftlichen Kosten und kommen vor allem besserverdienenden Personengruppen zugute, während ökonomisch schlechter gestellte Personen oder Personen ohne Pkw gar nicht bzw. nur sehr gering profitieren. Studien zeigen auf, dass 40 Prozent des Subventionsvolumens im Jahr auf 20 Prozent der einkommensstärksten Bevölkerungsgruppe entfällt. Aufgrund der jährlichen Steuerersparnisse durch die Entfernungspauschale profitieren Topverdienende bei einem Arbeitsweg von 40 Kilometern mit rund 1.300 Euro, während es bei Geringverdienenden nur rund 230 Euro sind (foes.de | Zehn klimaschädliche Subventionen sozial gerecht abbauen – ein Zeitplan).

In unserem Handbuch Kosteneffizienz durch Mobilitätsmanagement stellen wir dar, wie ein kommunales Mobilitätsmanagement ganzheitlich zu einer kosteneffizienten, umwelt- und sozialverträglichen Mobilitätsentwicklung führt. Ein wichtiger Baustein beim kommunalen Mobilitätsmanagement ist die bedürfnisorientierte Mobilitätsplanung. Dabei steht der Mensch mit seinen verschiedenen Bedürfnissen, Voraussetzungen und Anforderungen an den Raum im Zentrum der Planung.

Einbeziehung aller Personengruppen durch eine bedürfnisorientierte Mobilitätsplanung

Das Mobilitätsverhalten von Menschen wird durch das Verkehrsangebot vor Ort und die vorhandenen Raumstrukturen geprägt. Diese können für Menschen körperlich oder finanziell nicht oder nur schwer überwindbare Barrieren verursachen. Das können etwa zu teure Verleihsysteme und zu hohe Ticketpreise sein oder nicht barrierefreie Haltestellen und lange Fußwege zu Haltestellen ohne ausreichend Ruhemöglichkeiten.

Dies gilt insbesondere da unsere Städte und Gemeinden stark auf den MIV ausgerichtet sind und weniger auf den barrierearmen Fuß- und Radverkehr. So werden Menschen, die kein Auto fahren können oder wollen, in ihrer Mobilität und somit ihrem Aktionsraum, in dem sie sich bewegen, eingeschränkt und können manche Ziele nicht erreichen. Aufgrund fehlender Radwege kann der Einkauf nicht mit den Kindern nach der Kita auf dem Fahrrad erledigt werden und der Kinobesuch ist mit Bus und Bahn schwerer zu bewerkstelligen als mit dem Auto. Doch auch der ÖPNV kann für einige Menschen zu teuer oder schwer zugänglich sein aufgrund von körperlichen Voraussetzungen, Lern-, und Sprachschwierigkeiten oder geistiger Behinderung. Wie es auch der Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie herausstellt, profitieren von Vereinfachungen etwa in der Fahrplandarstellung alle Nutzer*innen.

Die Erreichbarkeit von Einrichtungen ermöglicht oder verschließt Teilhabehabechancen am täglichen Leben und ist für die Sicherung der Daseinsvorsorge ein entscheidender Parameter. Prof. Andreas Knie sieht die Zugänglichkeit für alle Menschen und die Barrierefreiheit als die mit wichtigsten Voraussetzungen an, um unabhängig vom MIV werden zu können.

Doch nicht nur durch mangelhafte Erreichbarkeit von Einrichtungen und Infrastrukturen kann gesellschaftliche Spaltungund Exklusion entstehen, sondern ebenfalls durch die Aufteilung und Gestaltung des öffentlichen Raumes.

Die Aufteilung des öffentlichen Raumes ordnet dem Auto und dem ruhenden Verkehr sehr viel Platz zu, worunter Fuß- und Radverkehr sowie Aufenthaltsqualität und Begegnungsstätten leiden. Der öffentliche Raum wird schwerer zugänglich, unsicher und unattraktiv, was sich auch auf den Einzelhandel vor Ort negativ auswirkt. In dem Papier des Umweltbundesamtes "Straßen und Plätze neu denken", finden sich Good-Practice-Beispiele und Anleitungen für die Anwendung von verschiedenen Stadtelementen wie Straßenmöbel und Beleuchtung, Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum und städtischem Grün und Blau, wodurch öffentliche Plätze und Straßen attraktiver und für den Menschen (wieder) geöffnet werden. Auf unserer Internetseite finden sich weitere Informationen dazu, wie Plätze und Quartiere nachhaltig umgestaltet werden können und welche kommunalen Werkzeuge dabei helfen (Stadt- und Dorfentwicklung: Wohnen und Mobilität).

Auch unser Leitfaden Stadtexperimente: Von der Idee bis zur Umsetzung liefert mit Best-Practice-Beispielen, Anleitungen und Checklisten für die Praxis in Politik und Verwaltung, wie Straßenräume und faire Flächenverteilungen des öffentlichen Raumes gestaltet werden können.

Ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement ist klimaschonend, sozial und fair

Ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement stellt die Bedürfnisse der Menschen in das Zentrum der Planung, wodurch eine klimaschonende, soziale und faire Stadt- und Verkehrsplanung entsteht. Durch eine größere Kostenwahrheit im Verkehrssektor, etwa mittels angepasster Parkplätze, greift stärker das Verursacherprinzip. Davon profitieren diejenigen, welche vorher die Kosten anderer mittragen mussten. Aufgrund eines attraktiven verkehrsmittelübergreifenden Angebots verfügt jede Person über die Möglichkeit auf den Umweltverbund umzusteigen, Kosten zu sparen und das Klima zu schützen. Die Menschen bekommen die Wahlmöglichkeit, ob sie ohne Kosten mit dem Rad zum Bäcker fahren möchten oder mit dem Auto. Voraussetzung dafür ist das Zusammenspiel zwischen Pull- und Pushfaktoren bei der Implementierung des Mobilitätsmanagements.

Durch ein ganzheitliches und inkludierendes Mobilitätsmanagement ermöglicht die Gestaltung des öffentlichen Raumes einer Person mit Kinderwagen genauso einfach und schnell ihre Ziele zu erreichen wie einem Berufspendelnden ohne Großgepäck. Die Barrieren, die im Verkehrsangebot und der Straßengestaltung vorhanden sind, werden abgebaut und der öffentliche Raum und Einrichtungen werden für alle Personengruppen, unabhängig ihrer finanziellen oder körperlichen Voraussetzungen, zugänglich. Der Abbau von Barrieren beinhaltet ebenfalls die Schaffung von ausreichend Beleuchtung, breiten Gehwegen, Sitzmöglichkeiten und beschatteten Flächen. Dadurch entsteht neben einem sozialen, kosteneffizienteren und fairen Verkehrssystem zugleich eine klimaresiliente Kommune, in der sich ihre Bewohner*innen wohl und sicher fühlen. Durch die sozialverträgliche Mobilitätswende werden zudem auch für die kommenden Generationen lebenswerte Städte und Gemeinden geschaffen.

Bei der Mobilitätswende handelt es sich also um ein Gewinner*innenthema, von dem alle profitieren. Jedoch kann eine dauerhafte Veränderung erst erreicht werden, wenn dies von den Bürger*innen auch so verstanden wird. Hierfür sind eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsstrategie notwendig. In unserer Seminarreihe „Kommunikation gestalten“ unterstützen wir unsere Mitgliedskommunen mit Vorträgen und Workshops dabei.

Autorin

Katharina Nettersheim

Katharina Nettersheim ist Referentin für Mobilitätsmanagement beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg in der Koordinierungsstelle Rheinland. Mehr über ihre Arbei erfahren Sie hier.

Blog

02.08.2022 | Blog

Warum Parkgebühren sozial gerecht werden müssen

Zum Weiterlesen...

UBA | Broschüre: Strassen und Plätze neu denken (10/2017)

UBA | Umweltschädliche Subventionen in Deutschland (10/2021)

FÖS | Zehn klimaschädliche Subventionen sozial gerecht abbauen (02/2021)

Blog

02.08.2022 | Blog

Warum Parkgebühren sozial gerecht werden müssen

Zum Weiterlesen...

UBA | Broschüre: Strassen und Plätze neu denken (10/2017)

UBA | Umweltschädliche Subventionen in Deutschland (10/2021)

FÖS | Zehn klimaschädliche Subventionen sozial gerecht abbauen (02/2021)

Weitere Beiträge

01.04.2025 | Aktuelles

VwV-StVO im Bundesrat beschlossen

Am 21. März 2025 hat der Bundesrat die Reform der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) beschlossen, die als Meilenstein für die Verkehrswende und die Verkehrssicherheit gilt.

01.04.2025 | Aktuelles

Studie beleuchtet Experimentierräume und Ansätzen nachhaltiger Verkehrspolitik

Die Difu-Studie hat geeignete Beispiele für Maßnahmen zusammengetragen, die nach §45 StVO als „Experimentierräume“ eingerichtet wurden. Sie zeigt neue Ansätze zur Verbesserung der Verkehrssicherheit .

31.03.2025 | Aktuelles

4. Fortbildung Schulisches Mobilitätsmanagement – Zukunftsnetz Mobilität NRW qualifiziert 24 kommunale Mitarbeiter*innen

Am 18. und 19. März 2025 fand in Essen die vierte Fortbildung „Schulisches Mobilitätsmanagement“ statt und beinhaltete unterschiedliche Methoden und praktische Übungen.